社造》13〜《北港車頭火炭飯》

文。圖/張福昇 嘉義檜木燒烙中心

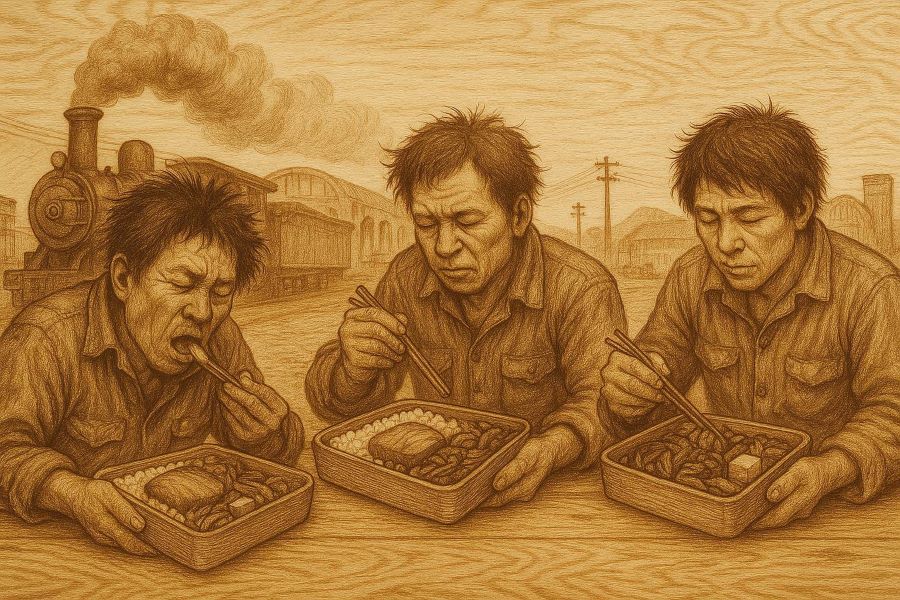

那是一個蒸氣火車轟隆作響、煤煙未曾止息的年代。嘉義後站,是當年台灣最繁忙的貨運中繼點。火車一班接一班進站出站,煤煙與木材的氣味瀰漫整座城市,讓天空長年籠著一層灰。

「北港車頭」曾是當地一帶的舊地名,並非雲林北港,而是嘉義西區與後站交界的運輸重鎮。這裡堆滿木材、煤炭與轉盤,是工人與蒸氣火車共同打拼的熱地,是鐵道與庶民生活交錯的現場。

上千名工人在這裡扛貨、搬運,汗水混著煤灰,一滴滴打在鐵軌上。他們沒有餐廳,也沒有冷氣,只有月台邊的石塊與鐵軌下的陰影。便當,是他們唯一的中場休息。

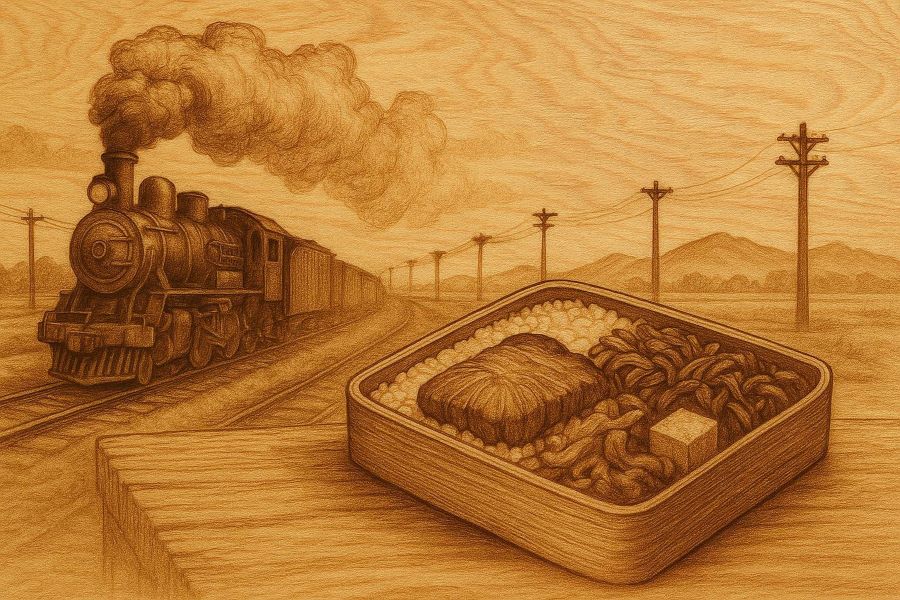

飯盒裡裝著滷肉、酸菜、豆乾,有些還溫著,有些已涼,但都是真實的滋味──來自家裡、來自清晨、來自沒有選擇的時代。

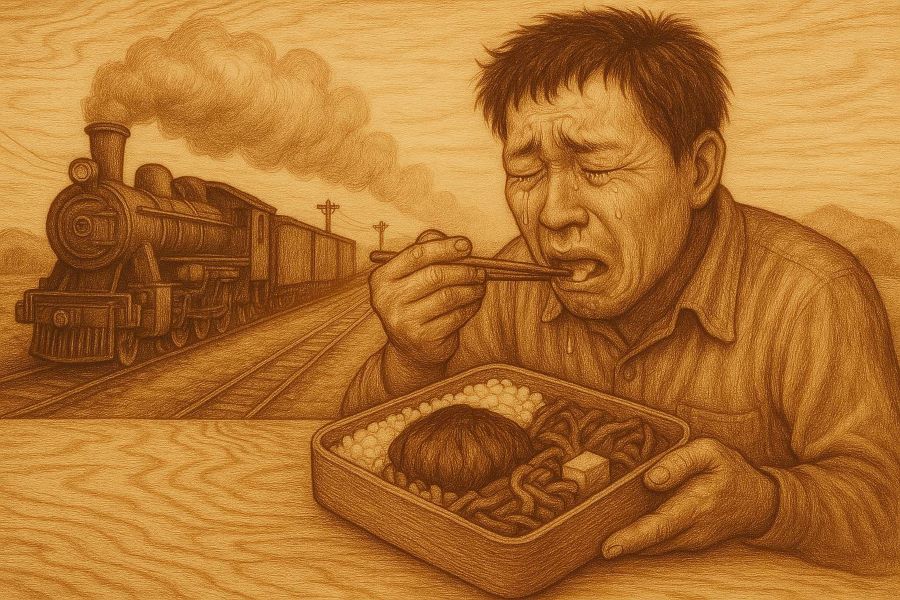

那一盒飯,是我母親凌晨五點不到起來準備的。天微亮,灶火剛燃,鍋蓋冒著蒸氣,她手裡握著木杓,反覆翻動滷肉,身影與鍋邊的煙氣一同搖晃。我還在夢中時,她已為我醒著。

她從不說愛,但總在飯盒裡放一塊多滷的豆乾、一小匙炒辣的酸菜。她的愛,是沉默的,是燙手的,是熱飯裡的一口鹹香。

那時年少,常嫌便當冷、菜太硬、油太多。但後來,在車頭邊啃著便當,看著煤煙從空中飄過,我開始明白,那飯裡,有她的夜、有她的光、有她一生不言的惦記。

我曾坐在石塊上,一邊吃,一邊想她凌晨的模樣,想著她送我出門後站在門口,看著我背影漸行漸遠的沉默——不知不覺,眼淚就落進飯盒裡。

那不是脆弱,是感恩。

每一口飯,都吃進她破曉時的辛勞;每一口滷汁,都嚐出她粗糙雙手的溫度。

飯菜上落著煤灰,滷汁混著煙味,那不算乾淨,但那就是最熟悉的午餐。那是日子的重量,是時代的氣味,也是母親的愛。

這樣的便當,被叫做「火炭飯」──

一口煙味,一口柴香,一口沉默的踏實感,也是一口,淚中帶笑的思念。

今天,我們用《北港車頭火炭飯》喚回那段記憶。

用便當盒盛裝的不只是飯菜,而是一段時代的風景;打開的不只是味道,而是整個世代的心跳聲。

我們相信,一口便當可以打開一段歷史,也可以連結一個世代。

讓你不只是吃飽,更吃進一種生活的勇氣。

這不只是懷舊,更是致敬。

那時的人,無聲地把台灣扛在肩上;

我們,只是想讓那一口飯,說出他們沒說完的故事——

也說出那些清晨燈下,從沒說出口的愛。